Dans le cadre des célébrations entourant le 400e anniversaire de la présence française en Ontario en 2014-2015, nous proposons de scruter à la loupe l’histoire de l’Ontario français, de ses origines au XVIIe siècle à nos jours. Ce survol devrait nous permettre de mieux comprendre l’évolution du fait français en territoire ontarien dans le temps. Notons d’emblée que la « question franco-ontarienne » s’est posée bien différemment d’une époque à l’autre. On pourrait même dire qu’elle s’est posée principalement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, après la Confédération du Canada en 1867 et l’installation d’un contingent important de Canadiens français du Québec en sol ontarien. Quoi qu’il en soit, on peut constater sans trop de gêne que la présence française en Ontario a, dans l’ensemble, toujours été modeste, tout en demeurant assez significative pour qu’on y accorde notre attention. Le texte qui suit explorera, en cinq temps, l’évolution de la vie politique en Ontario français.

En abordant l’arrivée des premiers explorateurs français en Amérique du Nord, nous ne pouvons pas encore parler de Canadiens français ou de l’Ontario, ces deux notions étant étrangères à cette période. En effet, pour mieux saisir l’importance de l’arrivée des Français dans la vallée laurentienne et la région des Grands Lacs, il importe de se rappeler que la France était l’une de neuf monarchies engagées dans la course pour les richesses et les territoires des Amériques au XVIe siècle. Grâce à des innovations technologiques comme la boussole et les navires légers, plusieurs équipages sont parvenus à traverser l’Atlantique pour prendre en main les ressources et les terres, dont plusieurs étaient déjà exploitées par les peuples autochtones. Les rapports avec les premiers habitants du continent ont été tantôt cordiaux et mutuellement bénéfiques, tantôt dévastateurs aux plans démographique et politique. Les Français et les Hurons, par exemple, sont demeurés des partenaires dans la région des Grands Lacs, mais les nombreuses maladies importées par les Européens ont décimé la majorité de la population huronne en quelques décennies. Toutefois, la Grande Paix de 1701 entre les Français et les Iroquois, de même que la Proclamation royale de 1763, qui a officialisé la conquête britannique de la Nouvelle-France et a accordé certains droits aux peuples autochtones, servent de preuve de l’importance stratégique et démographique des premiers peuples pendant deux siècles. C’est surtout pendant le second souffle de l’impérialisme britannique au XIXe siècle qu’ils ont été marginalisés et dénudés d’une large part de l’autonomie territoriale, sociale et politique dont ils avaient bénéficié jusque-là.

Peinture de George Agnew Reid illustrant l’arrivée de Samuel de Champlain au site de la ville de Québec en 1608.

Source : Wikimedia Commons

Par rapport à l’Amérique française, nous avons tous appris les dates importantes de la fondation de Port-Royal en Acadie (1604) et celle de Québec (1608), mais les caractéristiques propres aux explorateurs et aux missionnaires qui y ont œuvré en Nouvelle-France sont moins connues. Soulignons d’emblée qu’au XVIIe siècle, la religion pratiquée par un monarque occupait toujours une plus grande place dans l’identité des nations que la langue parlée par les sujets. D’ailleurs, les guerres de religion en Europe avaient servi à bien distinguer les royaumes adhérant au protestantisme de ceux qui sont demeurés fidèles au catholicisme romain. En France par exemple, le catholicisme était pratiqué par l’écrasante majorité des fidèles. Cela dit, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui a plus ou moins décrété qu’une forme standardisée de français (la langue parlée surtout dans la région parisienne) serait la langue de communication dans le royaume, n’a pas empêché plusieurs sujets de l’Ouest et du Sud de continuer à parler leurs patois, tout aussi inspirés du latin vulgaire que le français. Malgré la diversité linguistique présente en France jusqu’au XIXe siècle, la Nouvelle-France s’en est pourtant distinguée en forgeant une certaine unité linguistique. Puisque la moitié des colons avaient reçu une instruction minimale, 70 % des femmes étaient originaires de Paris et 90 % des hommes sont venus du Nord où le français était répandu, la transplantation d’une marge bien étroite de Français et les mariages mixtes ont fait disparaître les patois non français assez rapidement en colonie. Le français y est donc devenu, au plan pragmatique, la langue commune sans trop de controverse ou même de réflexion.

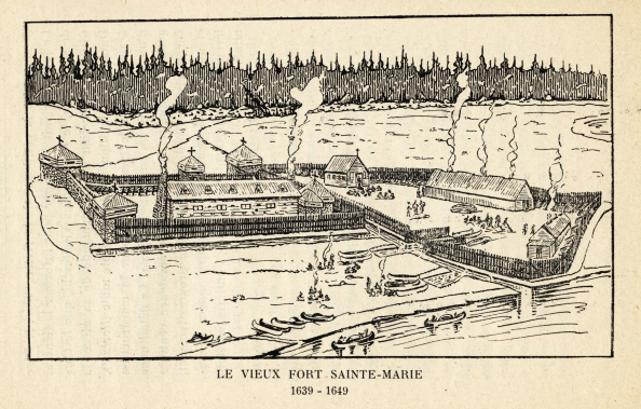

C’est de ce monde qu’est venu Étienne Brûlé, un jeune coureur des bois de vingt ans, qui est devenu le premier Français à explorer et à habiter la région des Grands Lacs à partir de 1610. Dans un univers où le catholicisme le distinguait davantage que la langue française, l’explorateur Samuel de Champlain, qui a parcouru l’Outaouais, le Nippisingue et la baie Géorgienne en 1615 et 1616, n’a pas reproché au jeune coureur son adoption de la langue et de la culture huronnes, mais plutôt son comportement, que Champlain a jugé d’immoral. Brûlé aurait donc été « vicieux de caractère », « très adonné aux femmes » et porté vers « des débauches incontrôlables » (Champlain, 1620, dans Bock et Gervais, 2004 : 24) avec les femmes huronnes. Champlain a donc plutôt confié l’exploration de la région à des missionnaires, en l’occurrence, les Frères mineurs récollets et la Compagnie de Jésus. Ce sont eux qui ont rédigé les premiers écrits (1632) et construit les premiers établissements français (1634) dans les Pays-d’en-Haut (aujourd’hui l’Ontario). Tel que prévu, ils n’ont pas cherché à promouvoir la langue française lorsqu’ils ont fondé la mission Sainte-Marie-aux-Pays-des-Hurons, mais bien le catholicisme. La chapelle et les missionnaires s’assuraient d’évangéliser les Hurons, tandis que l’hôpital s’occupait de soigner les nombreux malades. Malgré les succès initiaux de la mission, les accusations de sorcellerie à l’égard des missionnaires ont augmenté au fur et à mesure que les Hurons succombaient à la grippe (dont les origines étaient probablement européennes). En constatant un préjudice qui n’allait que s’intensifier à leur endroit, les Jésuites ont brûlé la mission en 1649.

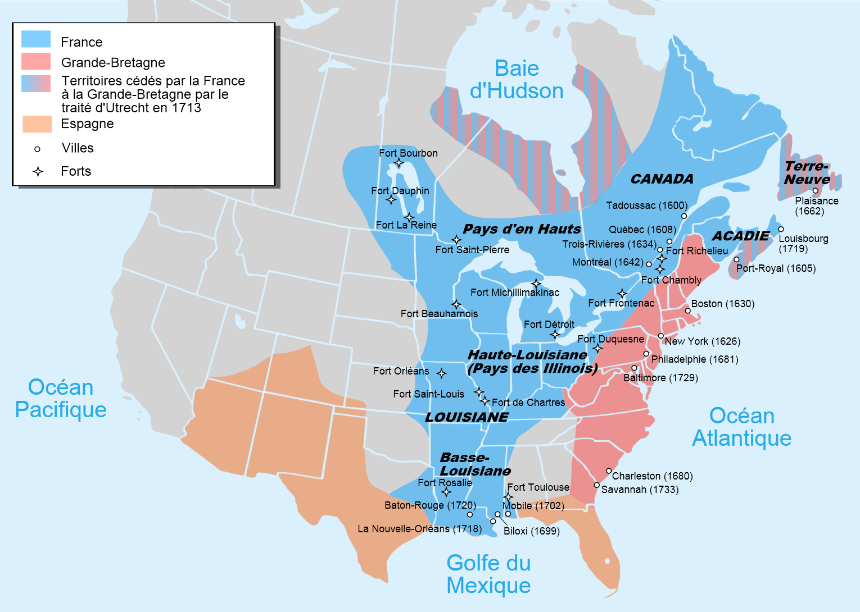

À l’exception des postes de traite et les missions d’évangélisation, les efforts de peuplement français ont été peu nombreux dans les Pays-d’en-Haut. Les marchands, qui ont orienté le développement de la Nouvelle-France pendant un demi-siècle, ont préféré y voir une vaste réserve de fourrures, dont le succès était parfois remis en cause par les maladies infectieuses et l’évangélisation qui était rarement sensible aux croyances des premiers habitants. Cela étant dit, on s’est vite rendu compte qu’il fallait peupler la colonie pour qu’elle fonctionne mieux. La Nouvelle-France est ainsi devenue la colonie royale de Louis XIV en 1663, ce qui a provoqué le démantèlement des compagnies commerciales privées et la mise sur pied d’un premier gouvernement et d’un diocèse catholique en Amérique française (1674). De nouveaux forts ont également été érigés pour protéger la réclamation de l’Empire français des terres de l’Ouest. C’est ainsi que les forts Frontenac (Kingston, 1673), Niagara (1678), La Tourette (lac Nipigon, 1684), Pontchartrain du Détroit (1701) et Saint-Pierre (1731), parmi d'autres, ont vu le jour et qu’on les a peuplés de militaires et de colons. Cependant, le nombre de colons français en Amérique est demeuré faible et moins concentré en comparaison à la colonie britannique au sud. Par ailleurs, la Grande-Bretagne ayant reporté la Guerre de Succession d’Autriche (1713), la France a ainsi perdu une part de ses terres du Nord et l’Acadie. Elle a donc redoublé d’efforts en érigeant le fort Rouillé (1749) près de Toronto et a tenté d’accroître le nombre de colons dans la région des Grands Lacs, mais seul le Détroit a été peuplé pendant l’existence de la Nouvelle-France (1608-1759). Une première paroisse y a été fondée en 1767 et une première école y a vu le jour à l’Assomption du Détroit en 1786. Il s’agit peut-être du premier germe de l’Ontario français contemporain.

La mission française à Sainte-Marie-aux-Pays-des-Hurons au XVIIe siècle.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Collection de brochures du CRCCF, BRO1926-12.

Carte des forts et villes de la Nouvelle-France vers 1750. Source : Wikimedia Commons.

Entre temps, le résultat de la Guerre de Sept-Ans opposant Londres à Paris a scellé le sort de la petite colonie franco-catholique de 60 000 habitants. La défaite des troupes du Marquis de Montcalm sur les Plaines d’Abraham en septembre 1759 et la défaite ultime de la France en Europe en 1763 ont amené cette nouvelle colonie, territorialement vaste, mais peu peuplée, sous le contrôle de l’Empire britannique. Rappelons-nous que les Anglais avaient eu plus de succès à coloniser l’Amérique, les treize colonies au Sud comprenant 1,2 million d’habitants au même moment.

L’aventure coloniale de la France en Amérique s’est plus ou moins terminée avec la vente de la Louisiane (qui recoupait l’entièreté du bassin hydrographique du Mississippi) au président américain, Thomas Jefferson, en 1803 et la perte de Saint-Domingue (Haïti) l'année suivante au profit des esclaves affranchis.

Pour de plus amples renseignements sur la période 1610 - 1759 :

Michel Bock et Gaétan Gervais, L’Ontario français des Pays-d’en-Haut à nos jours, Ottawa, Centre de ressources pédagogiques de l’Ontario, 2004, 271 p.

Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2010, 335 p.

Stéphanie St-Pierre, « Étienne Brûlé : la création d’un personnage », Revue du Nouvel-Ontario, volume 29, 2004, p. 5-43.

Mais qu’a voulu dire, au juste, le moment où a été remplacé le drapeau royal français par le Union Jack au Détroit le 29 novembre 1760 ? Ce changement de régime a provoqué le départ de l’élite coloniale et commerciale vers la France et son remplacement par des agents anglais. Malgré sa volonté initiale d’éliminer les traces culturelles franco-catholiques de sa nouvelle colonie canadienne, la Couronne britannique allait devoir gagner la sympathie des colons au Nord advenant un éventuel conflit avec ses treize colonies américaines au sud, de plus en plus désenchantées par leur sujétion à la Grande-Bretagne. C’est la raison pour laquelle l’Acte de Québec de 1774 a accordé aux colons canadiens la liberté de parler la langue française, de pratiquer la religion catholique et d’exercer le droit civil. À l’issue de la Révolution américaine, la colonie britannique au Nord a accueilli ceux qui avaient fui ou été expulsés de la nouvelle république américaine. Par conséquent, en 1791, Londres a tracé une frontière suivant la rivière des Outaouais et formé deux colonies, le Haut-Canada pour la vallée laurentienne, le Bas-Canada pour les berges nord des Grands Lacs. C’était la première fois qu’une frontière divisait l’ancienne Nouvelle-France en deux parties, dont les frontières sont demeurées sensiblement les mêmes jusqu’à nos jours. Ces deux colonies ont également été dotées d’assemblées parlementaires, question de faire un écho timide au Congrès américain établi huit ans plus tôt. La langue française a donc dû y être admise pour les délibérations et les lois, car trop de Canadiens n’auraient pas compris leur contenu si elles avaient été rédigées exclusivement dans la nouvelle langue officielle de la colonie. En effet, la population francophone est demeurée majoritaire dans les deux colonies jusqu’en 1860, mais celle-ci était chroniquement sous-représentée aux assemblées législatives élues, au conseil exécutif nommé par Londres et parmi les postes de cadres dans les entreprises.

Simultanément aux révolutions sud-américaines et à la propagation des idéaux de l’État-nation et de la démocratie, les frustrations vis-à-vis de cette gestion autocratique ont augmenté de manière dramatique. Les Rébellions de 1837-1838 contre le gouvernement colonial britannique et l’idéologie libérale qui les accompagnaient ont cependant été aplaties et ont amené un durcissement de ton de la part de Londres. John George Lambton, mieux connu comme le Lord Durham, a fait enquête dans la colonie et recommandé l’octroi du gouvernement responsable (donc un gouvernement élu), ainsi que l’élimination de la langue française pour la colonie. L’unification des Canadas en 1840 symbolise ainsi un tournant dans l’histoire du Canada français. À partir de ce moment, les Canadiens français ont vu leur langue et leur foi non plus exclusivement comme des valeurs qui facilitaient la participation à la vie publique, mais bien plus comme des éléments de combat qui s’opposeraient corps et âme à la volonté d’unir le Haut et le Bas-Canada. Malgré le fait d’avoir été, selon le député Louis-Hippolyte Lafontaine, « si horriblement maltraitée par l’Acte d’Union » (Lafontaine, 1842, dans Martel et Pâquet, 2010 : 58), on a dû admettre le français à l’Assemblée législative du Canada-Uni en 1848 pour des raisons purement pragmatiques, étant donné la difficulté, voire l’impossibilité, pour plusieurs députés canadiens-français d’y prendre la parole en anglais.

Les petites communautés francophones du Détroit ont vécu plusieurs de ces changements de manière très intime. Le passage de la période française à la période anglaise a toutefois été progressif. Si la région du Détroit comprenait toujours 179 esclaves de l’Empire français en 1782, l’un de ses résidents, Jacques Baby, a été nommé au conseil exécutif du Haut-Canada dix ans plus tard. Pendant la période du Canada-Uni (1840-1867), les premiers contingents de Canadiens français ont aussi commencé à migrer à l’ouest de la rivière des Outaouais. C’est ainsi que des premiers journaux, paroisses et écoles bilingues et de langue française ont vu le jour entre Bytown et Long-Sault. Le clergé, maintenant doté de la charge de protéger les Canadiens français, s’est ainsi démené pour fonder des institutions et établir des concentrations démographiques lorsque ceux-ci s’installaient à l’extérieur de la province. C’est pourquoi on commençait à les retrouver dans les régions frontalières, dont le Madawaska au Nouveau-Brunswick et l’Outaouais du Canada-Ouest. Le bilan de cette présence canadienne-française dans la province qui deviendrait l’Ontario est somme toute demeuré limité en 1851, à 26 000 âmes seulement.

Clocher d’église à Pointe-aux-Roches (1924), communauté fondée par des agriculteurs canadiens-français dans le Sud-Ouest ontarien en 1824.

Source : Georges Michaud, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62).

Pour de plus amples renseignements sur la période 1760 - 1866 :

Pour Michel Bock et Gaétan Gervais, L’Ontario français des Pays-d’en-Haut à nos jours, Ottawa, Centre de ressources pédagogiques de l’Ontario, 2004, 271 p.

Cornelius Jaenen, « L’ancien régime au pays d’en haut, 1611-1821 », dans Cornelius Jaenen, dir., Les Franco-Ontariens, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1993, p. 9-46.

Plusieurs historiens contemporains s’entendent pour dire que 1840 représente le véritable point de rupture entre la période coloniale et la période démocratique au Canada. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, qui a uni quatre colonies du Canada oriental dans une Confédération autonome de la Couronne, a tout de même rouvert des législatures provinciales en leur accordant une autonomie dans certains champs de compétence, faisant presque du Québec une « réserve » canadienne-française. La nouvelle constitution est pourtant demeurée assez vague quant à la protection des minorités religieuse et linguistique de chacune des provinces. Selon les Britanniques, le français devait se limiter à un Québec bilingue, tandis que les autres provinces seraient anglaises. On occultait toutefois que le Manitoba demeurait à majorité française et que des concentrations importantes d’Acadiens et de Canadiens français se trouvaient dans l’ensemble des provinces et des territoires en 1867. Ceux-ci toléraient même l’enseignement en français dans plusieurs localités, accordant ainsi une légitimité à l’enseignement du français à travers le Dominion.

En fait, la langue comme marqueur identitaire a considérablement cru en importance au XIXe siècle, ce qui a fait en sorte que la relative indifférence à son égard au XVIIIe siècle a été remplacée par une forte filiation à l’identité propre aux peuples qui la parlaient. Plus encore, l’amélioration de la médecine rejoignant l’intensification du catholicisme dans la première moitié du XIXe siècle, la vallée laurentienne a connu une hausse spectaculaire dans sa natalité et ainsi le surpeuplement des terres au Québec. Ce surpeuplement a donc provoqué le départ d’un tiers des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre (573 000) et l’Ontario (environ 200 000) entre 1840 et 1930 et profondément marqué l’esprit des Canadiens français qui se sont mis à imaginer leur nation non seulement comme un synonyme de la vallée laurentienne, mais d’un territoire qui dépassait les frontières du Québec pour comprendre des régions importantes des Maritimes, de la Nouvelle-Angleterre et de l’Ontario. Avec son réseau de paroisses, d’écoles, d’orphelinats et d’hôpitaux, sans oublier les associations sociales et patriotiques qui s’y rattachaient; l’Église canadienne-française a pris la charge de rassembler les agriculteurs du Saguenay et les ouvriers œuvrant en textile au Massachusetts dans une grande famille, une Église-nation disaient certains, ayant en commun des symboles, une histoire, des valeurs et une langue, tous inspirés par la culture française et la religion catholique. Ces deux éléments sont ainsi venus à former les piliers de la culture canadienne-française, de plus en plus présente à l’extérieur du Québec.

Cette présence accrue dans les comtés de Prescott et Russell, au point où les Canadiens français y ont atteint la majorité en 1900, a troublé certains Anglo-Protestants, dont plusieurs avaient des ancêtres qui n’avaient pas fui la République américaine pour devoir composer, au plan local, avec une culture et une foi jugées arriérées. Toutefois, la forte natalité se maintenant au début du XXe siècle, le Québec français a continué à déborder vers sa périphérie. L’ouverture du Moyen-Nord de l’Ontario, grâce au chemin de fer transcanadien et la découverte de gisements de nickel et de cuivre a amené de nouveaux contingents de Canadiens français vers les mines, les chantiers et les prés de cette région. Vers 1910, on y comptait déjà une vingtaine de paroisses bilingues ou françaises, plusieurs villages à majorité canadienne-française et une concentration importante dans certaines villes, dont Sudbury (35 %). Dans l’ensemble de la province, les villes d’Ottawa (30 %) et de Cornwall (50 %) en comptaient aussi des concentrations importantes et les 202 000 Canadiens français en province représentaient 8 % du total de la population ontarienne.

Chemin de fer Canadien Pacifique à la jonction de Sudbury vers Algoma et les mines d’or en 1888.

Source : Wikimedia Commons.

L’industrie forestière a stimulé une importante migration de Canadiens français du Québec vers le Nord-Est de l’Ontario. Ici, un charretier sur un chargement de billots à Moonbeam vers 1920.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds D’Amours Brothers Ltd (C65).

Queen’s Park a fini par avoir des échos par rapport aux frustrations grandissantes de certains Anglo-Protestants et de certains Irlando-Catholiques, surtout dans l’Est, le Moyen-Nord et le Sud-Ouest. Ceux-ci craignaient respectivement que le caractère britannique de l’Ontario et que le financement des écoles séparées ne soient menacés. La Nouvelle-Écosse (1864), le Nouveau-Brunswick (1870), le Manitoba (1890) et les Territoires du Nord-Ouest (1898) avaient tous procédé, pour des durées variables, à l’élimination de l’enseignement en français. L’Université d’Ottawa n’a pas été épargnée de ce processus, elle qui n’a pas enseigné un mot de français entre 1874 et 1901. Rappelons que l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique avait une portée limitée pour les langues officielles, ne protégeant la langue française qu’au sein des gouvernements du Canada et du Québec. Pour leur part, les écoles confessionnelles étaient protégées au plan institutionnel – et non pas au plan linguistique – telles qu’elles avaient existé avant la Confédération. Plus encore, la conception occidentale de l’école évoluait au XIXe siècle, de façon à ce qu’une école ne serve plus à reproduire les valeurs locales, mais à inculquer aux masses les habiletés de travailler dans une société industrielle, bien entendu, au service des aspirations impérialistes des États. Enfin, l’arrivée de deux millions d’immigrants de partout en Europe au tournant du XXe siècle, s’ajoutant aux cinq millions de citoyens anglais, français et autochtones du Canada, a également renforcé la notion voulant que l’école soit un instrument d’intégration à la langue et aux valeurs de l’Empire. Même le Vatican favorisait l’uniformisation linguistique de l’Amérique du Nord si elle pouvait y favoriser l’expansion du catholicisme. Il n’est donc pas surprenant que certains chefs de file franco-ontariens aient commencé à prendre leurs distances vis-à-vis de l’Église, ceux-ci estimant que les Canadiens français continueraient d’y être fidèles tant et aussi longtemps qu’elle continuerait de défendre leur langue.

On connaît assez bien la suite en histoire franco-ontarienne. Fondée en 1910, l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (ACFÉO) s’est vouée à la défense de l’enseignement en français dans les écoles primaires tout comme Le Droit, fondé le 27 mars 1913, s’est mis à brandir le fameux slogan « l’avenir est à ceux qui luttent », un reflet de l’hostilité croissante envers l’ambition des Canadiens français de la province. Le Règlement XVII, adopté par Queen’s Park le 25 juin 1912, a ainsi interdit le français dans les écoles de la province à partir de la 2e forme. Ce dernier a toutefois été repoussé par les plus spectaculaires épisodes de désobéissance civile jamais connus en Ontario français. Des écoles ont chassé des inspecteurs chargés de veiller à l’application du Règlement, plusieurs commissions scolaires ont refusé la directive et accepté la peine de perdre les subventions gouvernementales, tandis que d’autres ont ouvert des écoles homogènes françaises là où les Canadiens français et irlandais avaient cohabité jusque-là. Même si la majorité des écoles de l’Ontario ont fini par succomber au règlement devant les pressions économiques, l’ACFÉO a tenu le coup en appuyant financièrement des « écoles libres » à Pembroke ou à Sandwich (aujourd’hui Windsor) et en mobilisant des commissaires scolaires et des parents canadiens-français à maintenir leur désaccord vis-à-vis de la posture du gouvernement. Toronto n’a toutefois pas dérogé à sa trame pendant les années 1910, y voyant une mesure nécessaire pour améliorer la qualité de l’enseignement et la qualité de l’anglais des élèves canadiens-français. En revanche, essoufflés par les pertes essuyées pendant la Grande Guerre, les deux belligérants ontariens ont dû mettre de l’eau dans leurs vins respectifs afin d’en arriver à une solution durable. Pour sa part, l’ACFÉO s’est assurée de gagner la faveur des évêques irlandais en ce qui concernait l’enseignement du Catéchisme dans les écoles bilingues et celle de Toronto en contribuant, avec les Oblats de l’Université d’Ottawa, à ouvrir l’École pédagogique d’Ottawa, la première de langue française, en 1923 pour assurer une formation de qualité égale aux enseignantes canadiennes-françaises. En 1927, le pédagogue F.W. Merchant a d’ailleurs été agréablement surpris des progrès dans la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement des matières importantes, dont l’anglais, dans les écoles bilingues. L’opinion publique n’étant plus aussi hostile à ces écoles qu’elle ne l’avait été en 1912, Queen’s Park s’est finalement ravisé en abrogeant le Règlement le 1er novembre 1927. Le premier ministre a donc été heureux de constater que « the language of the province w[ould] be properly taught » (Howard Ferguson, 1927, dans Dupuis, 2014) dans toutes les écoles de la province. Du côté de l’ACFÉO, on a été heureux de constater ce changement de cap après 15 ans d’efforts acharnés. Mais enfin, c’est peut-être les séquelles de cette longue bataille qui ont amené l’Ontario français à faire une transition dans une nouvelle période, pendant laquelle la discrétion serait la clé privilégiée pour faire avancer les revendications de la minorité canadienne-française.

« Our parents pay school taxes. », « We want British fair play! » : Slogans utilisés lors de manifestations contre le Règlement XVII.

Source : Le Droit, Univeristé d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2).

« We want to go to school. », « Pay our teachers! », « Our share of school money » : Slogans utilisés lors de manifestations contre le Règlement XVII.

Source : Le Droit, Univeristé d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2).

Pour de plus amples renseignements sur la période 1867 - 1927 :

Michel Bock, « Les dirigeants de l’ACFÉO, le Vatican et le Règlement XVII », Recherches sociographiques, à paraître en 2014.

Serge Dupuis, « La stratégie de l’ACFÉO contre le Règlement XVII », dans Michel Bock et François Charbonneau, dir., Le siècle du Règlement XVII, Sudbury, Éditions Prise de parole, à paraître en 2014, 22 p.

Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2010, 335 p.

Fernand Ouellet, « L’évolution de la présence francophone en Ontario : une perspective économique et sociale », dans Cornelius Jaenen, dir., Les Franco-Ontariens, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1993, p. 127-199.

L’abrogation du Règlement XVII en novembre 1927 a souligné à l’Ontario français son faible rapport de force sociopolitique avec la majorité, même dans les causes relatives à sa survie culturelle. Il a pourtant démontré, tout autant, qu’il pouvait monter une résistance féroce si la cause le nécessitait et qu’il parviendrait, coûte que coûte, à faire valoir son point de vue à la majorité. C’est probablement la longueur du conflit qui a amené l’élite canadienne-française d’Ottawa à fonder l’Ordre de Jacques-Cartier à Eastview (aujourd’hui Vanier) en octobre 1926. L’Ordre secret, doté de directives et de rituels particuliers, a fini par recruter des milliers de membres en Ontario, au Québec et en Acadie pour contribuer lentement mais surement à altérer la nature du fédéralisme canadien. Grâce au noyautage, une pratique de mobilisations individuelles cumulatives visant à donner l’impression au décideur politique de l’existence d’un consensus public vis-à-vis d’une question. C’est ainsi que, le recul des ardeurs impérialistes après la Grande Guerre aidant, cette forme de coopération discrète a permis à l’OJC d’encourager ou d’initier l’obtention des timbres (1927), des billets monétaires (1936) et des chèques bancaires (1962) bilingues, l’embauche de plus de fonctionnaires canadiens-français à Ottawa, la création de stations radiophoniques françaises à Timmins (1952) et à Sudbury (1957), la mise sur pied de journaux à Windsor (1934), à Sudbury (1942) et à Hawkesbury (1947), ainsi que la diversification associative avec la mise sur pied de l’Association de l’enseignement français en Ontario (1939), de la Société Richelieu (1944) et de l’Association de la jeunesse franco-ontarienne (1949). Il est bon de rappeler que le Canada anglais était aussi en train de se détacher des symboles britanniques, en ouvrant les premières ambassades canadiennes à l'étranger dès 1942 et en officialisant la citoyenneté canadienne en 1946, ce qui explique sans doute une part des avancées politiques des Canadiens français.

En revanche, si au Canada français on a continué à se préoccuper des besoins contemporains, on s’accrochait davantage à la tradition et à l’histoire. Pour les nationalistes, un peuple minoritaire avait besoin de redoubler d’efforts pour assurer la transmission mémorielle des luttes, des défis, des succès et des rêves d’antan, la culture majoritaire y faisant rarement allusion et faisant surtout de la place à son discours. Pour eux, la rupture du lien intergénérationnel avec les ancêtres aurait été fatale à la survie de la minorité. Le projet canadien-français n’était pas antimoderne, mais il était, en moyenne, plus apte que le citoyen de la majorité à s’inspirer du passé pour comprendre le monde que de succomber aux volontés de modernisation radicale. Il ne faut pas oublier que l’Ontario français traversait aussi cette période pendant que le socialisme et le fascisme s’affrontaient. Dans ce contexte, il tenait généralement aux libertés civiles du Canada, se méfiait des tendances centralisatrices du gouvernement fédéral et critiquait les excès totalisants des pays européens. En milieu minoritaire en particulier, le développement institutionnel, et le coopératisme plus particulièrement, servaient à relever le défi de la marginalisation et de l’acculturation, particulièrement dans les milieux urbains où l’anglais était largement prédominant dans le commerce et le travail. On pouvait d’ailleurs constater, devant l’affaissement du réseau institutionnel franco-américain après la Deuxième Guerre mondiale, à quel point ce réseau avait permis aux minorités urbaines à freiner l’assimilation d’une majorité de jeunes franco-ontariens.

À un autre niveau, les Franco-Ontariens avaient beau connaître un taux d’urbanisation 3 à 10 % plus faible que celui des Anglo-Ontariens, plusieurs d’entre eux ont migré vers les manufactures d’automobiles et les services du Centre ontarien au milieu du XXe siècle. Tandis que plusieurs écoles et paroisses fermaient leurs portes en Nouvelle-Angleterre, les Canadiens français du Nord, de l’Est et du Québec en ont ouvert d’Oshawa à Sarnia en passant par Niagara Falls. Si le nombre de Canadiens français de cette région a augmenté de manière importante, leurs concentrations sont demeurées plus faibles, et ainsi, les professionnels, qui gagnaient 25 % de plus que leurs frères du Québec en 1961, étaient plus aptes à être favorables à une formation bilingue et plus tièdes vis-à-vis de la participation aux organismes communautaires canadiens-français. L’émergence de cette francophonie plus éclatée a également été la première à avoir connu un taux d’assimilation élevé, se situant déjà à 38 % en 1941 à comparer à 7 % dans l’Est et à 5 % dans le Nord-Est. Toutefois, elle a aussi été la première à avoir exprimé une volonté sincère d’intégrer des immigrants francophones, en commençant par les Européens à partir des années 1940 et par des francophones d’origines diverses dès les années 1970, pour renforcer le groupe minoritaire.

Entre temps, une tempête ruminait au Québec, elle qui allait bientôt mener à l’affaiblissement de plusieurs associations canadiennes-françaises vouées à la défense des minorités hors Québec. Plus les années 1950 et 1960 ont avancé, plus la majorité canadienne-française du Québec a commencé à se percevoir ainsi, ce qui l’appelait à investir l’État provincial pour améliorer son sort à elle. La Fédération nationale des Sociétés Saint-Jean-Baptiste et le Conseil de la vie française en Amérique sont devenus des ombres de ce qu’ils étaient, l’Ordre de Jacques-Cartier s’est éclaté en 1965 et la Révolution tranquille a amené une part de politiciens québécois à réclamer l’indépendance de leur province. D’ailleurs, deux siècles après la Conquête, au Québec, le Canadien français moyen gagnait toujours un revenu annuel 36 % inférieur à celui de son confrère canadien-anglais moyen. Devant la crise du fédéralisme, Ottawa a inauguré la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton, 1963-1971) pour y proposer plusieurs remèdes. C’est à cette Commission que reviennent le bilinguisme officiel, le financement fédéral de l’instruction dans la langue de la minorité, les premières subventions gouvernementales pour le rayonnement des initiatives culturelles, mais aussi la recommandation que la langue soit territorialisée et que les minorités aient accès à la possibilité de travailler et de vivre dans leur langue tout en bénéficiant d’une certaine autonomie politique aux plans municipal et à l’intérieur des agences de la province. C’est cette dernière recommandation, promouvant les « districts bilingues », qui a été écartée par le premier ministre Pierre Elliot Trudeau, qui y voyait une forme de ghettoïsation de la culture canadienne-française, sans toutefois prendre en compte le rapport réel de force parmi les langues en milieu minoritaire. C’est donc à partir des années 1960 qu’on a vu apparaître un réel schisme entre le Québec, qui tendait vers l’unilinguisme français et l’autonomie politique, et les communautés minoritaires qui peinaient à se faire entendre parmi les autres minorités ethniques du Canada, surtout dans l’Ouest canadien. Cependant, il est resté une lueur d’espoir en Ontario français lorsque le premier ministre John Robarts, devant un congrès de l’Association canadienne d’éducation en langue française en novembre 1967, a promis le financement public complet des écoles secondaires de langue française à partir de 1969. Par l’entremise d’un certain esprit de fédéralisme renouvelé, l’Ontario français pouvait ainsi peut-être espérer faire des gains auprès du gouvernement provincial.

Les membres fondateurs de l’Ordre de Jacques Cartier en 1951.

Source : Champlain Marcil, Le Droit, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Ordre de Jacques Cartier (C3).

Pour de plus amples renseignements sur la période 1928 - 1967 :

Michel Bock, « Se souvenir et oublier : la mémoire du Canada français, hier et aujourd’hui », dans Joseph Yvon Thériault, Anne Gilbert et Linda Cardinal, dir., L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada. Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations, Montréal, Les Éditions Fides, 2008, p. 161-204.

Michel Bock et Gaétan Gervais, L’Ontario français des Pays-d’en-Haut à nos jours, Ottawa, Centre de ressources pédagogiques de l’Ontario, 2004, 271 p.

Yves Frenette, « L’Ontario français du Centre et du Sud-Ouest, 1940-1970 », dans Cahiers Charlevoix 7. Études franco-ontariennes, Sudbury, Éditions Prise de parole, 2006, p. 144-181

Serge Dupuis, Le passage du Canada français à la Francophonie mondiale : mutations nationales, démocratisation et altruisme au mouvement Richelieu, 1944-1995, thèse de doctorat (histoire), University of Waterloo, 2013, 369 p.

Marcel Martel, « Le dialogue avec l’Autre : les dirigeants franco-ontariens et la question de l’immigration, 1927-1968 », Revue de la Société historique du Canada, vol. 6, no 1, 1995, p. 273-287.

Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2010, 335 p.

Denise Robillard, L’Ordre de Jacques Cartier : une société secrète pour les Canadiens français catholiques, 1926-1965, Montréal, Les Éditions Fides, 2009, 541 p.

L’ouverture de John Robarts au français a aussi encouragé l’ACFÉO (devenue l’Association canadienne-française de l’Ontario en 1969) à diversifier ses champs d’intérêt, même si la communauté continuait à essuyer des défaites, telles que l’augmentation constante de l’acculturation au fur et à mesure que l’urbanisation progressait. Comme plusieurs jeunes occidentaux pendant les « années 68 », les jeunes franco-ontariens ont contesté le traditionalisme de leurs parents et cherché à se libérer des fardeaux du passé par l’entremise des valeurs égalitaires du présent. Ils s’en sont toutefois distingués en collaborant avec les adultes pour veiller à l’ouverture d’écoles secondaires dans les milieux où les commissions scolaires y étaient réfractaires, dont à Sturgeon Falls (1972), à Cornwall (1974) et à Penetanguishene (1979). Ils ont aussi mis sur pied des nouveaux organismes culturels, dont Direction-Jeunesse (1970), les Éditions Prise de parole (1973), les concerts La Nuit sur l’étang (1973) et la Fédération des étudiants du secondaire franco-ontarien (1975). En fait, le rêve de plusieurs Franco-Ontariens serait demeuré essentiellement canadien-français, reposant sur les familles, les réseaux institutionnels et l’esprit de bon-ententisme avec la majorité anglophone. Cet intérêt a pourtant aussi débouché sur les efforts de l’ACFO pour obtenir à sa population des services juridiques, municipaux et provinciaux en français. Et malgré l’état dégradant du bilinguisme à l’Université Laurentienne et à l’Université d’Ottawa, on a quand même réussi à mettre sur pied le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (1958), l’Institut franco-ontarien (1976) et la Revue du Nouvel-Ontario (1978), tous dévoués à jeter les bases de la recherche scientifique sur l’Ontario français.

En septembre 1971, 400 élèves francophones en grève ont dressé des lignes de piquetage devant l’école secondaire bilingue de Sturgeon Falls, empêchant les élèves anglophones d’accéder à leurs cours. Les francophones réclamaient depuis 1969 la création d’une école secondaire de langue française.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2)

C’est pendant les négociations constitutionnelles, surtout après le rapatriement de la Constitution et l’adoption de la Charte des droits et libertés canadiennes en avril 1982 que les minorités canadiennes-françaises ont commencé à s'approprier certains ordres symboliques canadiens. Tandis que les Franco-Québécois ont vu le rapatriement comme un échec lamentable, un rendez-vous manqué pour reconnaître la spécificité canadienne-française ou québécoise au sein du Canada, les Franco-Ontariens ont partagé cet avis jusqu’à ce que l’arrêt Mahé (1990) devant la Cour suprême ait reconnu que l’article 23 de la Charte était suffisamment vague pour leur permettre de gérer leurs établissements scolaires. L’Ontario, qui a proclamé une Loi sur les services en français (1986), a ainsi ouvert La Cité collégiale (1990), le Collège Boréal (1995) ainsi que douze commissions scolaires francophones (1998). C’est ainsi que le leadership franco-ontarien, qui avait été très près des revendications des nationalistes québécois au tournant des années 1980 est devenu un farouche opposant à toute réforme constitutionnelle pendant les négociations de l’Accord de Charlottetown (1992), vu les gains inespérés qu’ils étaient en train de connaître à Queen’s Park. C’est à partir de ce moment, pensent certains historiens et sociologues, que les Canadiens français de l’Ontario sont devenus non plus autant des Franco-Ontariens que des Canadiens parlant le français. Un tel changement symbolique serait dramatique s’il devait s’avérer exact, puisqu’il n’est plus sûr que la quête pour l’autonomie institutionnelle, chez des gens se voyant désormais comme appartenant à la majorité, demeurerait une revendication centrale.

Le mouvement « C’est l’temps! » revendiquait, entre 1975 et 1977, le droit à des services de justice en français dans les tribunaux de l’Ontario.

Source : François Roy, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Le Droit (C71).

Au printemps et à l'automne 1992, Direction jeunesse (DJ) et la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO) manifestent à Queen's Park à Toronto et au Parlement canadien à Ottawa pour la création de collèges communautaires de langue française en Ontario.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Direction-Jeunesse (C54), Ph54-3/537).

L’Ontario français de 2015, quatre siècles après le passage de Samuel de Champlain dans le Moyen-Nord, vit donc une situation complexe. Il a fait des gains institutionnels importants et le français y bénéficie d’une légitimité publique plus grande que jamais, mais son isolement grandissant dans les milieux urbains continue à menacer sa viabilité à long terme. L’immigration francophone a toutefois donné l’impulsion pour la mise sur pied de nouvelles écoles et d’institutions socioculturelles depuis les années 1990. S’il est vrai que le gouvernement fédéral a adopté la Partie VII de la Loi sur les langues officielles en 1988, le responsabilisant vis-à-vis de la protection des minorités canadiennes-françaises, ses gestes semblent avoir surtout servi au nation-building canadien, dans lequel le français est souvent une langue seconde. Quant au déficit démocratique des minorités, celles-ci auraient pourtant beaucoup bénéficié de la création de « districts bilingues » à l’extérieur du Québec. Quoi qu’il en soit, au niveau provincial, les associations semblent réticentes à réclamer une autonomie à l’intérieur de nouveaux secteurs, dont l’espace commercial urbain et la protection culturelle et économique des régions dans l’Est et le Nord-Est, elles qui permettent plus facilement la reproduction de la langue et de la culture françaises en Ontario. Citons Gaétan Gervais à cet égard.

En imposant une seule loi à tous, francophones ou anglophones, la majorité utilise la démocratie pour écraser la minorité. La protection contre cette situation réside dans le droit de la minorité de choisir ses institutions, de déterminer ses orientations, de prendre ses décisions. Ce modèle d’autonomie préfère des structures ou des institutions qui permettent à une minorité d’agir. (Gaétan Gervais, 1986, dans Dorais, 2013 : 197)

Certains estiment qu’il faudrait une université de langue française afin de renforcer l’édifice institutionnel de l’Ontario français. Cela dit, il faudrait que cette minorité continue de se percevoir comme une partie intégrante, non pas principalement d’un Canada symboliquement bilingue, mais surtout d’une société francophone pleine et entière pour qu’elle continue à aspirer à un certain degré d’autonomie. Si les francophones de l’Ontario se perçoivent exclusivement comme des membres d’une majorité canadienne, il est difficile de voir comment ils ne vont pas, inconsciemment ou non, contribuer à « écraser la minorité ».

Pour de plus amples renseignements :

Michel Bock, « De la « tradition » à la « participation » : les années 1960 et les mouvements de jeunesse franco-ontariens », dans Cahiers Charlevoix 8. Études franco-ontariennes, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2010, p. 111-196.

Michel Bock et Gaétan Gervais, L’Ontario français des Pays-d’en-Haut à nos jours, Ottawa, Centre de ressources pédagogiques de l’Ontario, 2004, 271 p.

François-Olivier Dorais, « L’Ontario français, c’est le nom d’un combat ». Gaétan Gervais, acteur et témoin d’une mutation référentielle (1944-2008), Université d’Ottawa, thèse de maîtrise (histoire), 2013, 249 p.

Serge Dupuis, « On prévoyait le déluge ! La résistance franco-ontarienne au rapatriement de la Constitution canadienne (1977-1982) », Revue du Nouvel-Ontario, n° 33, 2008, p. 7-39.

Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2010, 335 p.

Serge Miville, « À quoi sert au Canadien français de gagner l’univers canadien s’il perd son âme de francophone ? » Représentations identitaires et mémorielles dans la presse franco-ontarienne après la « rupture » du Canada français (1969-1986), Université d’Ottawa, Thèse de maîtrise (histoire), 2012, 246 p.

Martin Normand, Le développement en contexte. Quatre temps d’un débat au sein des communautés francophones minoritaires (1969-2009), Sudbury, Éditions Prise de parole, 2012, 161 p.